消費税の軽減税率の取り扱いについて再確認してみたいと思います。

なるべくシンプルに、抑えておくべき要点にフォーカスをあてて、消費税10%増税までの歴史と、軽減税率制度についてご紹介していきたいと思います。

消費税|これまでの歴史

まずは日本における消費税導入の歴史をざっと振り返ってみましょう。

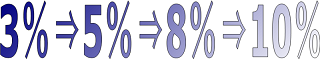

最初の消費税は「3%」でした。導入されたのは平成元年(1989年)。竹下内閣の時でしたね。

その後、3%だった消費税は「5%」に税率アップします。平成9年(1997年)です。

そして平成26年(2014年)に「8%」となり、現在まで続いていましたが、ついにこの10月(2019年、令和元年)より「10%」となります。

3%から8%までの税率アップの歴史は、単に税率がアップした、というだけでしたが、今回の10%への引き上げについては、これまでの歴史では存在していなかった「軽税税率制度」という新しい制度が初めて導入されます。

消費税一律10%というわけではなく、8%のものと10%のものが混在する複数税率制度となっていることが大きな特徴です。

消費税|軽減税率の基本

今回の消費税10%への引き上げと共に導入される「軽減税率制度」とはどのようなものなのか、簡単にご説明します。

基本的なこと、根本的なこととして抑えておく内容は2つです。

- 10%(標準税率)と8%(軽減税率)の複数税率であるという事

- 軽減税率の対象となるものは2つ「飲食料品」と「新聞」

- 飲食料品 ~ 食品表示法に規定する食品(酒類を除く)のことです。=人の飲食用のもので、宅配とかテイクアウトなどは含まれますが、外食などは含まれません。

- 新 聞 ~ 週2回以上発行されるものです。(定期後続契約に基づく)

このように確認すると、飲食業とか食品販売小売業、食品卸売業など、食品関係を扱う事業者と新聞販売店のような事業者の日常業務にだけ影響があるようなイメージが先行しがちです。

確かに、軽減税率が直接影響する事業はこの2種類ですが、これはあくまでも「売る」側です。

あなたの営む事業がこれ以外の業種だからあまり関係ない、と考えないほうがよいでしょう。

飲食料品や新聞と全く関係のない業種でも、飲食料品や新聞の「買い」の方は、ほぼ全ての事業において、日常的に出てくるのではないでしょうか。

「売る」側だけでなく、「買う」側の経理処理も同様に飲食料品・新聞に適用される8%とそれ以外に適用される10%に分けて経理処理しなければなりません。

消費税|課税区分の経理処理

次に、経理処理における実務を簡単にご説明します。

結論からいえば、ほぼ全ての事業において、消費税の区分経理処理が必要です。

では、詳しくみていきます。

まず原則として、帳簿を確認したときに、10%の取引と8%の取引がはっきりと区分されていなければなりません。請求書を発行する場合も、領収書を発行する場合も、税率の区分がしっかりと区別された表示となった上での発行となり、それに基づいた帳簿の作成が必要です。

10%の標準税率対象商品とと8%の軽減税率対象商品を両方取り扱うようなスーパーやコンビニなどの業種においては、税率をはっきりと区分した処理が必要であり、それに対応する帳簿処理、請求書、領収書等の発行が必要です。

八百屋さんのように、野菜や果物など食料品のみを販売する業種の場合は、販売された商品すべてが軽減税率8%対象で、10%で販売する商品がないので、本業の売上・仕入についてはこれまでと同じ処理で問題はないでしょう。

ただし、売上仕入とは直接関係してこない経費、例えば電卓を買ったとか、ボールペンを買ったなどの必要経費については、標準税率10%対象の費用となりますのでその場合は上記スーパーやコンビニのような業種と同じように、しっかりと区分して経理処理しなければなりません。

軽減税率が適用されるものを販売していない事業の場合、売上や仕入の取引が10%の標準税率となりますので、一見すると「全部10%で処理すればいい」と考えがちですが、それは間違いです。

本業の商売が軽減税率と関係のない業種であっても、毎月新聞を取っていたり、来客用のコーヒーなど飲食料品を買ったりなど、経費として処理するもの中に8%の軽減税率が適用されるものが混じってきます。ですので、経理処理する際はこれらを区分しておかなければなりません。

上記の通りです。

結局のところ、ほぼ全ての事業において、消費税の区分経理が必要となるのです。

消費税|軽減税率対応のための準備

消費税軽減税率の実施において準備しておかなければならないことをいくつかご紹介します。

すでに現時点で準備がしっかり整っているあなたも、改めて確認しておきましょう。

- 自社の取引で、軽減税率対象となる取引がどれくらいあるのかを過去の帳簿から洗い出す

- 標準税率と軽減税率に対応するシステム構築ができているか

- 請求書、領収書の様式変更について確認

- 自社が採用している売上計上基準の確認 ※

売上の計上基準については 売上の計上基準|引渡基準、出荷基準、検収基準について こちらの記事で詳しく解説しています。

10/1の基準日時点での消費税判定となるので、自社の売上計上基準が何を採用しているのか、しっかり事前に確認しておく事が重要です。

売上の締めが20日の場合は、9/21~30までが8%対象で、10/1~10/20までが10%対象となり両方の税率が混在します。仕入の場合も同様ですが、例えば出荷基準を採用している場合は、9/30付までの出荷であれば納品が10/1になったとしても、8%対象となりますから、自社の売上基準を確認して、それに基づいた経理処理が必要です。

消費税|まとめ

2019年10月より、これまで8%だった消費税が10%へ引き上げられ、軽減税率制度が導入されて、10%と8%の税率が共存する複数税率制度となりました。

実際の事業においても、帳簿処理においても、混乱しないよう気を付けていきましょう。